研修医の方へ

01初期臨床研修プログラムにおける小児外科

当科の初期臨床研修は、久留米大学病院初期臨床研修プログラムの研修1年目の『外科』、研修2年目の『選択科』として研修することができます。

『小児外科』臨床研修プログラム

- 研修目的

本研修の目的は一般外科医としての基礎的知識・技術を修得し、さらに小児外科疾患の手術、周術期管理を修得する。加えて、親との信頼関係、医療スタッフとの良好なコミュニケーションを構築し、医師としてのプロフェッショナルな態度を形成する。これは、久留米大学の建学の精神である『国手(こくしゅ)の矜恃(ほこり)は常に仁なり』につながります。

- 研修責任者

加治 建(診療部長)

- 指導医

加治 建(小児外科一般、臨床栄養、消化器機能)

古賀 義法(小児外科一般、内視鏡外科、消化器疾患など)

橋詰 直樹(小児外科一般、臨床栄養、新生児疾患、腹壁奇形など)

升井 大介(小児外科一般、消化管機能、外傷など)

- 研修医の指導体制

研修医は小児外科の3年目以降の上級医とペアを組み、全ての業務を行う。指導医は小児外科専門医を有する者が担当する。

- 研修内容

入院患児を担当する他、外来患児の診察にもあたり、外科医としての基本姿勢、基本手技を学ぶとともに小児外科における専門的診療内容を経験しながら外科的手技を含むトータルケアを修得する。

02専門医制度について(初期研修終了後のキャリアプラン)

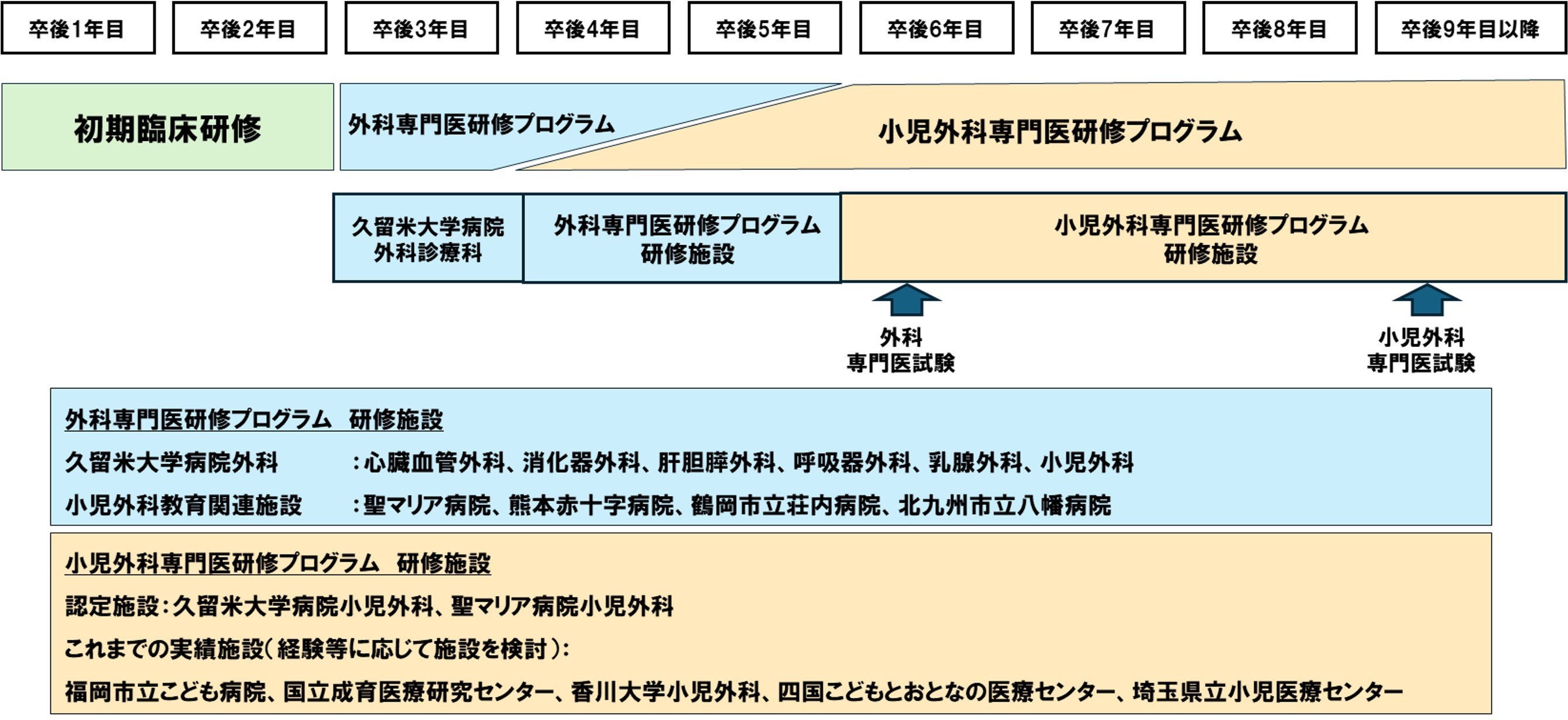

将来的に小児外科の専門医をめざす医師は、卒後3年目から専門医の基本領域である19領域から『外科』の専門研修プログラムに所属して修練施設で3年間の研修を専攻します(外科専攻医と呼ばれます)。当科では、原則、『久留米大学病院外科専門研修プログラム』に登録します。

基本的なモデルケース(図参照)として、外科専攻医1年目(卒後3年目)に久留米大学の外科(心臓血管外科、消化器外科、肝胆膵外科、呼吸器外科、乳腺外科、小児外科)を一定期間ずつローテーションします。

外科専攻医2年目(卒後4年目)から、外科のサブスペシャリティーである『小児外科専門医プログラム』に登録し、小児外科の関連施設をローテーションしながら、『外科専門医プログラム』と『小児外科専門医プログラム』を平行して修練を進めていきます。

外科専攻医3年目(卒後5年目)までに、『外科専門医』取得のための外科手術経験数、学術要件などをクリアすることで卒後6年目以後に『外科専門医』を取得できます。小児外科専門医については、小児外科関連の施設での修練を継続して、必要な小児外科手術経験数、学術要件を満たすことで卒後9年目以後に『小児外科専門医』を取得できます。(専門医制度、サブスペシャリティー専門医のあり方が学会認定から日本専門医機構認定への移行期であり、詳細は先輩医師や専門医機構のHPからご確認ください。)

03当科における小児外科医育成の特徴

当科における小児外科医育成における、二つの大きな柱として、第一に、小児外科疾患の臨床・教育・研究、第二に、小児外科診療を行う上で非常に重要な領域となる栄養療法、漢方療法、医療安全などがあります。小児外科医育成においては、小児外科の特徴である新生児外科(消化管その他の先天奇形)、悪性腫瘍、肝・胆道疾患(胆道閉鎖症や胆道拡張症など)、食道から肛門までの消化管疾患(食道閉鎖症や鎖肛など)、ヘルニアや停留精巣・包茎などの泌尿器疾患までの多岐の疾患を扱う事になります。従って、外傷なら救命・脳神経外科・整形外科と、頸部なら耳鼻咽喉科・頭頸部外科と、体表面は形成外科と連携する体制が確立されています。久留米大学では、各診療科間の垣根がないことからスムースな多診療科による治療も経験できることから多領域の知識、手術手技、治療方針を学ぶ機会があります。また、近年の内視鏡外科手術は、小児外科領域でも導入されており、嚢胞性肺疾患に対する胸腔鏡手術、胃食道逆流症、胆道拡張症、球状赤血球症に対する脾臓摘出術、高位・中間位鎖肛、ヒルシュスプルング病に対する腹腔鏡手術なども内視鏡認定外科医の指導の下積極的に導入しています。 小児外科診療を行う上で、栄養療法、漢方療法は非常に重要な位置を占めており、教室ではより専門性の高い教育を行い、栄養サポートチーム(NST)のリーダーにもなれる栄養治療専門医や漢方療法の専門医の資格も取得できるようにしています。また、外科治療を行う上で医療安全に対する意識は極めて重要であり、病院内の医療安全部の一員として医療安全管理の教育も行っています。